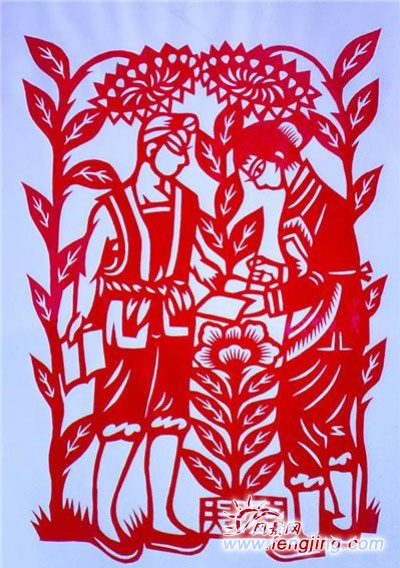

剪纸在陕北是流传广、应用广,极富地方特色的民间工艺美术。不论乡村还是城镇。到处都可看到它简朴优美、妙趣横生的造型。而在文化生活不甚发达的山野乡村,这种民间艺术之花似乎开得更盛。那土生土长的原生态传统剪纸更独具魅力。

陕北高原的民间剪纸,尤其受中外艺术家青睐。安塞、延长、三边、米脂、绥德、佳县一些陕北农家婆姨、老大妈的乡土剪纸作 品经有心的美术家征集、推荐,拿到省会或京城登上大型美展。获得不绝赞声;还有剪纸能手飘洋过海,远赴异国他乡献艺。在欧美,这种中华民族土色土香的艺术品让外国参观者惊奇得目瞪口呆。一些美术大师竟将它与毕加索的作品相提并论,把一位中国剪纸老人称为“毕加索之母“。陕北剪纸以它独特艺术语言再次宣告:“艺术没有国界“,愈是民族的才才愈是世界的“。

剪纸在我国源远流长。据考证。它始于汉代,发展于南北朝,繁盛于清代中期。剪纸以一把剪刀为工具。用彩纸做材料。在今天看来都是很普通、很简单的东西。但在古代,总要有这两种东西的普照遍应用才会促使剪纸萌生、发展。中国人在世界上最早发明了纸。东汉蔡伦改革造纸技术后,纸张得以普遍使用。以后到南北朝、隋唐,造纸业越来越发达,各种色彩瑰丽的纸张不断出现,这为剪纸艺术的成熟提供了物质基础。不过在植物纤维纸发明前,商代已有金箔,西周有了“ 剪桐“的文字记载,汉代则有 “巧剪梧桐照纱窗“的说法,表明“剪“的工艺出现得更早一些。“城头变幻大王旗“,秦汉以来普遍悬挂于城楼上、执掌于军队申的帅宇旗、龙虎旗、标志帽等,有图案,有字样,有花边,显然离不了布帛剪裁缝制,这该算是剪纸“的前奏!再从绥德、米脂出土的东汉画像石看,那人物、鸟兽、边纹无一不带着剪纸画面的影子,只不过是刻在石头上罢了。依据“艺术相通“的原理思考,剪纸出现的工艺基础也会比用纸早。

再看看相关文字记载:南朝梁宗凛在《荆楚岁时记》中写道:“正月七日为人日,以七种菜为羹,剪撅为人,或搂金簿(箔)为人,以贴屏风,办戴之头鬃。“这明确告诉我们,南北朝之际,江南一带正月初七过小年时用彩纸、金箔剪成人的图案贴在屏风上或戴在鬃间。唐代大诗人杜甫在《彭衙行》一诗中写道:“ 煽汤灌我足,剪纸摺我魂。“这是他于唐玄宗天宝十五年(7,6)躲避安史之乱时经过洛州县彭衙的事,家人剪招魂纸人为他消灾秩病。这表明唐代陕北用剪纸已经很普遍。新疆高昌1959年出土南北朝时期的《对马》、《对猴》团花剪纸,是迄今发现的最早物样。

在陕北。村村有剪纸,家家用剪纸。乡抠村姑是一文分散却庞大的剪纸创作队伍。上自六七十岁的老妈妈,中至风华正茂的年轻媳妇,下至十多岁的女娃娃,都有会剪 “花花“(窗花)的人。而擅长剪纸的,在村里无一例外地被称做 “巧人“、“巧手“、“巧媳妇“、“巧女子“,一、个 “巧“字表达了人们对她们由衷的赞美。以前,剪纸作品并没有作为一种艺术被广泛宣传,它就那么默默地在老百姓的民俗生活中一代又一代传承着,母传女,老传小,你教我,我教她,由 “替“花样、“熏“花样照着剪,到自个儿独出心裁剪出新花样,再传给别人,睡继不衰。